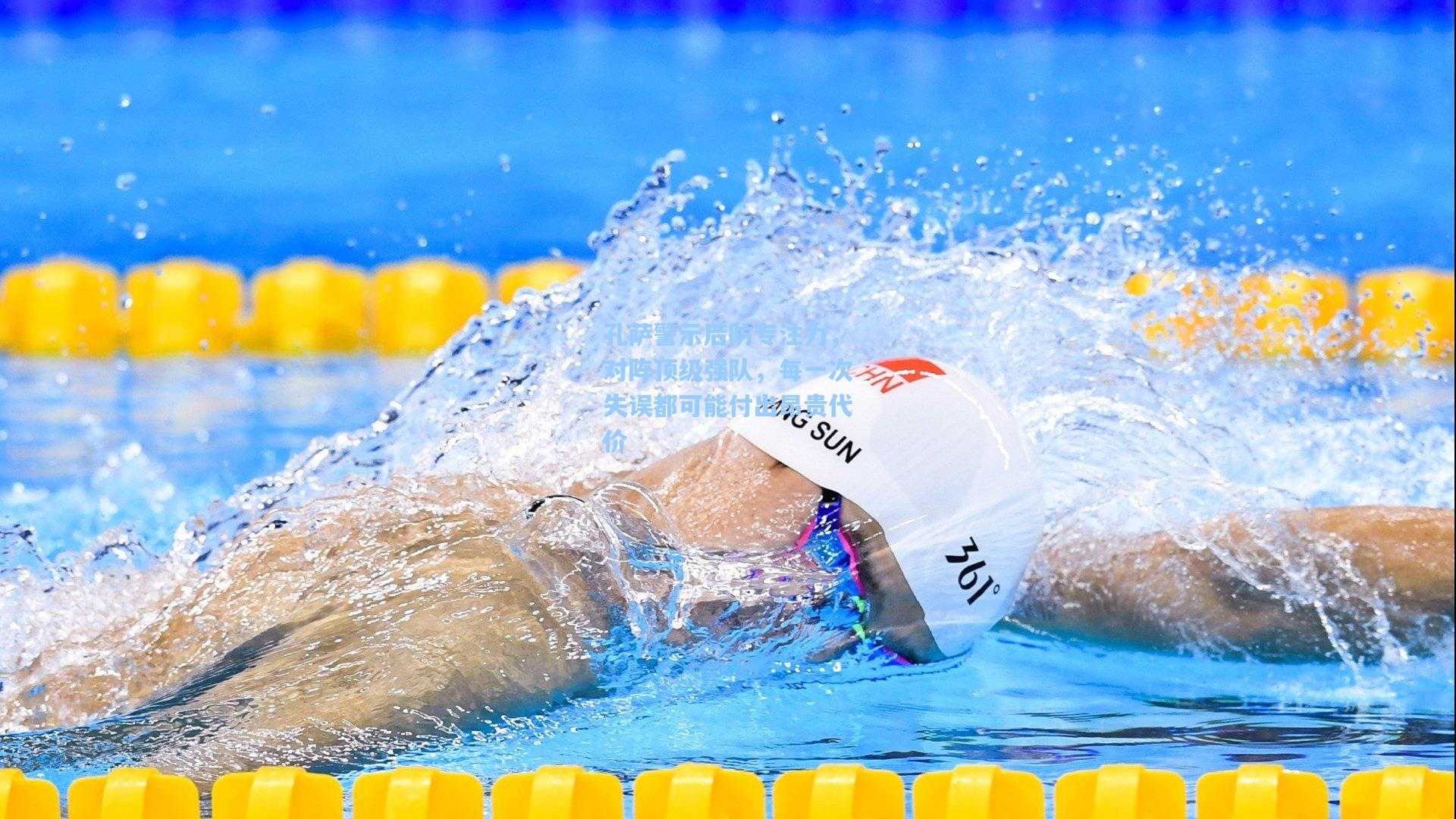

国际泳坛再掀禁赛风波 顶尖选手涉药面临四年处罚

国际泳坛再度陷入禁赛风波的漩涡,据多家权威体育媒体披露,一位曾在世界锦标赛中斩获金牌的顶尖游泳运动员因涉嫌违反反兴奋剂条例,被国际泳联(FINA)临时禁赛,并可能面临长达四年的处罚,这一消息迅速引发全球体育界的广泛关注,也让本已备受争议的泳坛兴奋剂问题再次成为焦点。

事件起因:药检结果异常

据悉,该运动员在去年年底的一次赛外药检中,被检测出体内存在某种违禁物质的痕迹,尽管具体物质名称尚未公开,但相关反兴奋剂机构已确认其属于世界反兴奋剂机构(WADA)明令禁止的清单之列,国际泳联在接到检测报告后,立即启动调查程序,并于本周正式宣布对该选手实施临时禁赛,直至听证会结束。

这名运动员的团队随后发表声明,坚称其清白,并表示将全力配合调查,同时不排除因“污染或误服”导致检测异常的可能性,反兴奋剂机构对此类解释持谨慎态度,强调近年来类似案例中,运动员以“误服”为由申诉的成功率极低。

行业震动:泳坛信誉再受质疑

此次禁赛风波并非孤立事件,近年来,国际泳坛多次因兴奋剂问题陷入争议,从俄罗斯游泳队因系统性违规被集体禁赛,到多位明星选手因药检阳性黯然退场,泳坛的公平性与透明度屡遭质疑,此次事件的主角曾被视为该项目的新生代领军人物,其涉药消息无疑给这项运动的形象蒙上更深阴影。

多位体育评论员指出,游泳作为奥运会的核心项目,其公信力对国际体坛至关重要,反兴奋剂机构前官员约翰·史密斯在接受采访时表示:“每一起禁赛案例都在消耗公众对体育的信任,我们需要更严格的监管和更透明的处理流程。”

法律与道德的双重博弈

根据现行规定,若最终判定违规成立,该运动员将面临四年禁赛处罚,这意味着其可能错过2024年巴黎奥运会及后续多项国际大赛,更严重的是星空体育app下载,其过往成绩可能被取消,赞助商也可能提前解约,职业生涯或将就此终结。

争议的另一面在于反兴奋剂规则的执行细节,有法律专家指出,当前检测技术的灵敏度极高,但运动员对“微量物质”的申诉渠道仍不够完善,2021年某网球名将因极低浓度的违禁物质被禁赛,后经调查证实为食物污染所致,但已对其职业生涯造成不可逆影响。

运动员群体的分裂反应

此次事件在运动员群体中引发截然不同的声音,部分选手公开支持严惩违规行为,认为这是维护公平竞赛的必要手段;另一阵营则呼吁对涉事者给予更多理解,强调反兴奋剂体系应兼顾科学与人性化,一位不愿具名的奥运冠军坦言:“我们都在同一条船上,今天的‘严打’可能明天就落到自己头上。”

国际泳联的应对与挑战

面对舆论压力,国际泳联表示将加快调查进度,并承诺在三个月内召开听证会,该组织近年来因处理兴奋剂事件效率低下而饱受批评,此次能否展现改革决心备受瞩目,世界反兴奋剂机构已派专员介入,监督调查过程的公正性。

值得注意的是,此次风波恰逢国际泳联换届选举前夕,有分析认为,高层可能借此事件推动更严厉的反兴奋剂提案,以争取成员国支持,但亦有批评者指出,政治博弈不应凌驾于运动员权益之上。

赞助商与商业利益的连锁反应

涉事运动员代言的多个国际品牌已启动紧急评估程序,某运动装备巨头被曝暂停了与其合作的广告拍摄计划,体育营销专家指出,此类事件对运动员商业价值的打击往往是毁灭性的:“品牌方无法承担形象风险,即便最终证明清白,市场信任也需要数年才能重建。”

公众舆论的两极化

社交媒体上,粉丝与批评者的对立情绪激烈,支持者发起“相信清白”话题,质疑检测流程的漏洞;反对者则要求终身禁赛,并呼吁公开更多细节,这种分裂折射出体育迷对兴奋剂问题日益复杂的态度——既渴望绝对公平,又对技术手段的局限性感到不安。

未来走向:改革还是循环?

无论此次事件结果如何,它都再次暴露了反兴奋剂体系的深层矛盾,检测技术升级与规则细化势在必行;如何平衡“零容忍”原则与运动员的人权保障,仍是国际体育组织面临的终极难题。

国际奥委会主席巴赫近期曾表态,将推动建立全球统一的兴奋剂案件处理标准,但实现这一目标需要各国反兴奋剂机构、单项联合会及运动员代表的深度协作,其难度不言而喻。

这场禁赛风波远非个案,而是体育界永恒命题的最新注脚,当竞技成绩与道德底线持续碰撞,当科学进步与个体命运相互纠缠,真正的解决方案或许不仅在于更严厉的惩罚,更在于构建一个既能捍卫公平、又能包容人性的体育生态,而对于关注此事的所有人而言,最大的启示可能是:纯净体育的理想,仍需一代代从业者以勇气与智慧去追寻。